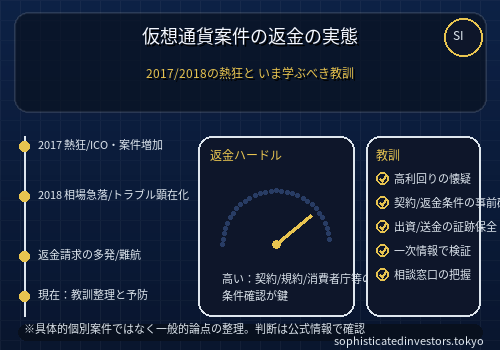

2017〜2018年は、ICO(トークン販売)や

クラウドマイニング、アービトラージ投資、

取引所トークンのプレセールなど、

仮想通貨関連の“儲け話”が洪水のように登場した時期でした。

SNSやコミュニティで「早く参入すれば稼げる」というムードが醸成され、世間でも話題に。

ところが、プロジェクトの撤退・運営不全・価格崩壊が相次ぎ、

返金を求める声が広がりました。

本稿では、当時から現在にかけて見えてきた返金の実態と、

なぜ取り戻せないことが多いのかを、

構造的な視点で整理します(※法的助言ではありません)。

1. 2017/2018年に多かった“話題の類型”と返金の難しさ

実名を挙げずに類型で示すと、当時よく見られた案件は次のように整理できます。

- ICO/プレセール型

ホワイトペーパーとロードマップを掲げ、資金調達。

返金条項が薄い/無いことが多く、

配布後の価格下落や開発停滞が起きても、返金請求の根拠が弱い。 - マイニング/クラウドマイニング型

機器購入・ハッシュレート契約の名目。

マーケット暴落・難易度上昇・運営費高騰で採算割れ

→契約条件に基づき返金不可のケースが多い。 - アービトラージ/自動売買型

- ボット提供/運用代行。想定どおりの利回りが出ず、

出金停止→契約上の免責で返金困難。 - 取引所・ウォレット関連

口座開設・トークン販売・ステーキングの名目での出金遅延/停止。

運営破綻や規約変更で返金が宙に浮く。

これらはいずれも「投機的な不確実性」を内包しており、

価格変動や運営判断は“投資リスク”として契約上切り分けられるため、

原則として返金は期待しづらい設計でした。

2. 返金を阻む“構造的な壁”

なぜお金は基本取り戻せないのか。主要因は次の通りです。

- 不可逆トランザクション

ブロックチェーン送金は原則取り消せません。

第三者の承認やチャージバックが機能しにくい。 - スマートコントラクトの仕様

契約条件(ベスティング/ロックアップ/返金条件)の

コードがそのままルール。後付けの救済が難しい。 - 国外プロジェクト・越境管轄

運営の所在や法人形態が不明瞭だと、

法的請求のコストが回収額を上回る。 - 規約の免責・努力義務

価格/成果の保証を否定し、不可抗力や市場変動を免責する条項が多い。 - 資金の追跡難・分散

ミキサー・複数チェーン・CEX/DEX経由での分散により、

凍結や回収の実効性が低い。

3. 「勉強不足」とレッテル貼りされる空気

批判すると「ブロックチェーンを理解していない」

「弱気だから稼げない」といった反論に遭う実態もありました。

これは、専門用語の濫用とコミュニティの同調圧力が原因です。

- ホワイトペーパー信仰

検証されていない仮説を“技術”で装飾。

一次データの欠如を見落としやすい。 - インフルエンサー依存

「誰が推しているか」で判断し、

収益構造の実地検証が後回しになる。 - 反証困難なナラティブ

「将来アップデートで改善」「規制が整えば飛躍」等の

将来期待に議論が流れる。

4. 詐欺まがいの典型パターン

すべてが詐欺ではありませんが、

次のサインが複数揃う場合は極めて危険です。

- 出金拒否・KYC後の口実

「追加入金で解除」「税金支払いが先」などの二重請求。 - 配当保証・固定利回りの強調

市場変動を無視した“毎月◯%”の常套句。 - 紹介報酬の過度な比重

プロダクト利用より勧誘が主収益に。 - 運営の匿名性・所在不明

代表の実在性や法人登記、カストディの実態が確認できない。 - 監査・証跡の不在

コード監査・証券性判断・会計監査の裏付けが無い。

5. 返金の可能性が「わずかに」生じるケース

例外的に、次の条件が揃うと一部返金や補償が行われた事例もあります(一般論)。

- 中央集権的な販売・管理

取引所によるトークンセールで不具合が発生し、所内ポリシーで補償。 - 明確な契約違反

提供予定の機能が重大に未達で、約款に基づく返金。 - 捜査・差し止め

当局の措置で資産が凍結され、分配が実施(ただし長期化・一部回収)。

とはいえ、確率は低く、期間も長いのが現実です。

「基本取り戻せない」という前提で、

参加前にリスクを勘定する必要があります。

6. 参加前チェックリスト(保存版)

| 項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 運営の実在性 | 法人登記/代表の経歴/開発者の履歴/所在地 |

| カストディ | 資金の保管体制/第三者保全/分別管理 |

| 資金用途 | 調達資金の使途・監査・四半期報告 |

| コードと監査 | リポジトリの更新/監査レポート/バグ報奨金 |

| 販売条件 | ロックアップ/ベスティング/返金条項 |

| 収益根拠 | 利用者数・売上・手数料等の一次データ |

| 規制・適法性 | 証券性の判断/提供国の適法性/KYC/AML |

| PRの透明性 | 広告/PR表記/紹介料の有無/利益相反の開示 |

7. もし損失や詐欺被害が疑われるときの初動

- 証拠保全

送金ID、ウォレットアドレス、画面キャプチャ、

契約・約款、チャット履歴、振込記録。 - 即時連絡

関係取引所のサポートにトランザクションID付きで

連絡(凍結・ブロックの可能性)。 - 公的窓口・専門家

消費生活センター、警察の相談窓口、弁護士。

越境案件は言語と管轄に留意。 - 二次被害防止

追加請求や“回収代行”詐欺に注意。先払い要求は原則拒否。

8. “みんな手探り”の市場での立ち回り方

暗号資産領域はイノベーションの恩恵と同時に、

制度未整備・技術的難解さ・越境性という三重の不確実性を抱えています。

勉強不足とのレッテルに怯える必要はなく、

一次情報・検証・小資金テストでリスクを縮小し、

「失っても生活に影響しない範囲」を徹底しましょう。

まとめ

2017/2018の熱狂以降も、仮想通貨関連の案件は形を変えて現れ続けています。

返金は基本的に期待できないという現実を出発点に、

契約・技術・運営の三側面から裏取りを行い、

危ないサインが重なる場合は参加しない判断をためらわないこと。

未来の利益よりも、いまの資産を守る設計が最優先です。

※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務・投資アドバイスではありません。

判断は自己責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。