💱 2つの巨大市場を徹底比較 💱

仮想通貨市場と為替市場

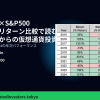

ドル円との相関関係を読み解く

市場規模 | ボラティリティ | 相関性 | 投資戦略の違い

仮想通貨市場と為替市場は、どちらもグローバルに取引される金融市場ですが、

その性質は大きく異なります。市場規模、流動性、ボラティリティ、

規制環境など、多角的な視点から両市場を比較することで、

それぞれの特性とリスクを理解できます。

特に、ビットコインとドル円の相関関係は、

リスクオン・リスクオフの市場心理を反映する重要な指標となっています。

本記事では、両市場の違いを徹底分析し、賢明な投資判断に必要な知識を提供します。

市場規模と流動性の圧倒的な差

為替市場:世界最大の金融市場

為替市場(外国為替市場、FX市場)は、

1日あたりの取引量が約7.5兆ドル(約1,100兆円)に達する、世界最大の金融市場です。

この圧倒的な規模により、極めて高い流動性が確保されており、

大口の取引でも価格への影響は限定的です。

特にドル円(USD/JPY)は、世界で2番目に取引量が多い通貨ペアであり、

ユーロドルに次ぐ流動性を誇ります。

日本の投資家にとっても最も馴染み深い通貨ペアであり、情報も豊富です。

為替市場には、中央銀行、商業銀行、ヘッジファンド、

企業、個人投資家など、多様な参加者が存在します。

各国の金融政策、経済指標、地政学的リスクなど、

様々な要因が価格形成に影響を与えます。

仮想通貨市場:急成長するも流動性に課題

一方、仮想通貨市場全体の時価総額は2025年10月時点で約2.5兆ドル程度。

1日あたりの取引量は約1,000億ドル(約15兆円)と、

為替市場の約75分の1の規模にとどまります。

ビットコイン単体では、時価総額が約1.2兆ドル、1日の取引量は約300億ドルです。

この数字は急速に成長していますが、それでもドル円の取引量と比較すると大きな差があります。

仮想通貨市場の特徴は、取引所が分散している点です。

Binance、Coinbase、Krakenなど複数の取引所が存在し、

それぞれで価格が微妙に異なります

(アービトラージの機会が生まれる一方、流動性が分散するデメリットもあります)。

💡 流動性の違いが意味すること

流動性の低い市場では、大口取引による価格への影響(スリッページ)が大きくなります。

仮想通貨市場では、数億円規模の売買でも価格が数パーセント動くことがある一方、

為替市場では数百億円の取引でも価格への影響は限定的です。

この違いは、投資戦略や資金管理の考え方に大きく影響します。

ボラティリティ:リスクとリターンの源泉

ドル円のボラティリティ特性

ドル円の年間ボラティリティ(価格変動率)は、通常5〜15%程度で推移します。

2022年のような例外的な年には20%を超えることもありますが、

基本的には比較的安定した動きを見せます。

1日の変動率は通常0.5〜1%程度。主要な経済指標発表時や中央銀行の金融政策決定時には、

瞬間的に1〜2%程度動くこともありますが、予測可能な範囲内です。

ドル円は、日米の金利差、日米の経済指標、リスクオン・リスクオフの市場センチメント

などに大きく影響を受けます。

特に日銀とFRB(米連邦準備制度理事会)の金融政策の方向性の違いは、

中長期的なトレンドを形成する主要因となります。

ビットコインの極端なボラティリティ

ビットコインの年間ボラティリティは、50〜150%と極めて高い水準です。

2017年には約1,200%、2021年には約60%の変動がありました。

市場が成熟するにつれて変動率は低下傾向にありますが、

それでも為替市場と比較すると5〜10倍のボラティリティがあります。

1日の変動率は3〜10%が一般的で、重要なニュースや市場イベントがあると、

1日で20〜30%動くことも珍しくありません。

2021年5月には、イーロン・マスク氏の発言により

1日で30%以上下落したこともあります。

このボラティリティの高さは、短期的に大きなリターンを得られる可能性がある一方、

同等のリスクも伴います。

資金管理とリスク管理が極めて重要になります。

ボラティリティ比較の実例

2024年のデータを見ると:

- ドル円:年間変動率約12%(140円〜158円のレンジ)

- ビットコイン:年間変動率約65%(38,000ドル〜73,000ドルのレンジ)

- 差:ビットコインのボラティリティはドル円の約5.4倍

この違いは、必要証拠金率、ポジションサイズ、

損切り幅の設定など、実際の取引戦略に直接影響します。

取引時間と市場構造の違い

為替市場:24時間、週5日

為替市場は、月曜日の早朝(シドニー市場オープン)から

土曜日の早朝(ニューヨーク市場クローズ)まで、週5日24時間取引が可能です。

ただし、土日は市場が閉まっており、週末に重大なニュースがあると、

月曜日の朝に大きな価格ギャップ(窓開け)が発生することがあります。

市場は時間帯によって特性が異なります。

東京時間(日本時間9時〜18時頃)、ロンドン時間(日本時間16時〜翌1時頃)、

ニューヨーク時間(日本時間22時〜翌7時頃)と、

主要市場が順番にオープンし、流動性と価格変動が高まります。

特にロンドン時間とニューヨーク時間が重なる時間帯(日本時間22時〜翌1時頃)は、

最も取引が活発になり、価格変動も大きくなる傾向があります。

仮想通貨市場:完全24時間365日

仮想通貨市場は、土日祝日を含めて24時間365日、完全にオープンしています。

週末でも変わらず取引でき、価格も常に変動し続けます。

この特性には、メリットとデメリットの両面があります。

メリットは、いつでも取引できる柔軟性。

デメリットは、週末でも急激な価格変動が起こりうるため、

ポジションを持ったまま休むことが難しい点です。

また、仮想通貨市場には明確な「市場時間」の概念がないため、

流動性は常に一定ではありません。

米国市場の営業時間(日本時間22時〜翌朝)は比較的活発ですが、

その他の時間帯では流動性が低下し、スプレッド(売買価格差)が広がる傾向があります。

⚠️ 24時間365日取引の注意点

仮想通貨の24時間365日取引は、投資家の精神的負担を増加させる要因となります。

常に市場が動いているため、「見逃してはいけない」という強迫観念に駆られがちです。

適切な休息とメンタルヘルスの管理が、長期的な投資成功には不可欠です。

ビットコインとドル円の相関関係

リスクオン・リスクオフと相関性

ビットコインとドル円の相関関係は、

市場のリスク選好度(リスクオン・リスクオフ)を反映する重要な指標です。

この相関性は、時期によって変動しますが、

近年は正の相関(同方向に動く)が強まる傾向にあります。

リスクオン相場(投資家が積極的にリスクを取る局面)では、

株式市場が上昇し、ビットコインも買われます。

同時に、円が売られドル円が上昇する傾向があります

(円は安全資産として、リスクオン時には売られやすい)。

リスクオフ相場(投資家がリスク回避に動く局面)では、

株式市場が下落し、ビットコインも売られます。

同時に、円が買われドル円が下落する傾向があります

(安全資産としての円買いが進む)。

2020年以降のデータを分析すると、

ビットコインとドル円の相関係数は0.3〜0.6程度で推移しており、

中程度の正の相関が確認されています。

米ドルの価値とビットコイン価格

ビットコインは主にドル建てで取引されるため、

ドルの価値変動がビットコイン価格に影響を与えます。

ドル高が進むと、他の通貨建てでのビットコイン価格は上昇しますが、

ドル建てでは相対的に下落圧力がかかることがあります。

ドルインデックス(DXY)とビットコインは、

一般的に負の相関(逆方向に動く)を示すことが多いですが、

これは常に一定ではありません。

金融政策、インフレ率、地政学的リスクなど、複数の要因が複雑に絡み合っています。

金融政策の影響

FRBの金融政策は、ドル円とビットコインの両方に大きな影響を与えます。

金利引き上げ局面では、ドル高が進みドル円は上昇、一方でビットコインは下落圧力

を受けることが一般的です。

(金利のつかない資産であるビットコインの魅力が相対的に低下するため)

逆に、金融緩和局面(金利引き下げ、量的緩和)では、

ドル安が進みドル円は下落、ビットコインは上昇する傾向があります。

2020年のコロナ禍での大規模金融緩和時には、この関係性が顕著に表れました。

相関関係を活用した投資戦略

ビットコインとドル円の相関関係を理解することで、リスクヘッジや

ポートフォリオ分散の戦略に活用できます:

- 相関トレード:両市場の動きを同時に分析し、エントリータイミングを判断

- 逆相関ヘッジ:一方の市場でのリスクを、もう一方でヘッジする

- マクロ経済分析:金融政策や経済指標から両市場の方向性を予測

- 相関の崩れを利用:通常の相関から乖離した際に、収束を狙う戦略

規制環境とカウンターパーティリスク

為替市場の規制環境

為替市場は、長年にわたって確立された規制の枠組みの中で運営されています。

日本では金融商品取引法により、FX業者は金融庁への登録が義務付けられ、

厳格な監督下に置かれています。

顧客資産の分別管理、信託保全が法律で義務付けられており、

万が一FX業者が破綻しても、顧客の資金は保護される仕組みが整っています。

レバレッジも個人投資家は最大25倍に制限され、過度なリスクテイクが抑制されています。

仮想通貨市場の規制環境

仮想通貨市場の規制は、国によって大きく異なり、まだ発展途上の段階です。

日本では改正資金決済法により、仮想通貨交換業者は金融庁への登録が必要ですが、

国際的には規制の不確実性が高い状況が続いています。

取引所のハッキング事件、突然のサービス停止、規制変更による取引制限など、

カウンターパーティリスクが為替市場よりも高いのが現状です。

2022年のFTX破綻事件は、大手取引所でさえリスクがあることを示しました。

税制の違い

日本において、FX取引の利益は申告分離課税(税率20.315%)が適用され、

損失の繰越控除(3年間)も認められています。

一方、仮想通貨の取引利益は雑所得として総合課税(最大税率55%)の対象となり、

損失の繰越控除も認められていません。

この税制の違いは、実質的なリターンに大きな影響を与えます。

投資戦略とリスク管理の違い

為替取引における戦略

- ファンダメンタルズ分析:経済指標、金融政策、地政学的リスクを総合的に分析

- テクニカル分析:長年蓄積されたチャートパターン、指標が有効に機能

- レバレッジ:最大25倍(個人)で、比較的安定した取引が可能

- 損切り幅:一般的に証拠金の1〜2%程度に設定

- 保有期間:スキャルピングからスイングトレード、長期投資まで多様

仮想通貨取引における戦略

- ニュース・センチメント重視:ファンダメンタルズよりも市場心理や材料が重要

- テクニカル分析の限界:突発的な価格変動が多く、伝統的指標が機能しにくい

- 高レバレッジの危険性:ボラティリティが高いため、低レバレッジ(2〜5倍)推奨

- 広めの損切り幅:価格変動が大きいため、証拠金の5〜10%程度に設定

- 長期保有戦略:短期取引よりも、長期的な成長に賭ける投資が一般的

ポートフォリオにおける位置づけ

為替取引は、ポートフォリオの主力戦略として位置づけることができます。

比較的安定したリスク・リターン特性により、

資産の20〜50%程度を配分しても、過度なリスクにはなりません。

仮想通貨投資は、ハイリスク・ハイリターンのサテライト戦略として位置づけるべきです。

ポートフォリオ全体の5〜10%程度に抑え、失っても生活に支障がない範囲での投資が推奨されます。

情報の透明性と市場効率性

為替市場は、経済指標、中央銀行の声明、地政学的イベントなど、

価格形成要因となる情報が体系的に公開されています。

発表スケジュールも明確で、投資家は事前に準備することができます。

仮想通貨市場は、情報の非対称性が高く、インサイダー取引的な動きも散見されます。

取引所の上場予定、大口投資家の動向、規制に関する未確認情報などが、

価格に大きな影響を与えることがあります。

また、SNS(特にTwitter)での著名人の発言が、市場を大きく動かすこともあります。

この点は、為替市場では考えにくい現象です。

両市場で成功するために

為替市場と仮想通貨市場は、同じ金融市場でありながら、その特性は大きく異なります。

どちらか一方が優れているのではなく、それぞれに適した

投資アプローチとリスク管理が必要です。

為替取引では:マクロ経済の理解、ファンダメンタルズ分析の習得、

規律あるリスク管理が成功の鍵となります。

仮想通貨投資では:技術的理解、市場センチメントの把握、

極端なボラティリティへの耐性、長期的視点が重要です。

関連記事

まとめ:異なる市場特性を理解し、適切に使い分ける

仮想通貨市場と為替市場の比較から、以下の重要なポイントが浮かび上がりました:

- 市場規模:為替市場は仮想通貨市場の約75倍の取引量を持つ

- ボラティリティ:ビットコインの変動率はドル円の5〜10倍

- 取引時間:為替は週5日24時間、仮想通貨は365日24時間

- 相関関係:リスクオン・リスクオフ局面で正の相関を示す傾向

- 規制環境:為替は成熟、仮想通貨は発展途上

賢明な投資家は、両市場の特性を理解し、自身のリスク許容度、投資目的、時間軸に応じて

適切に使い分けます。為替取引をコア戦略として、仮想通貨投資をサテライト戦略として

位置づけるポートフォリオ構築が、バランスの取れたアプローチと言えるでしょう。

どちらの市場においても、継続的な学習、規律あるリスク管理、

冷静な判断力が成功の鍵となります。

⚠️ 免責事項

本記事は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。

為替取引・仮想通貨投資は高いリスクを伴います。投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。

過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

記事に関するご質問やご意見は、sophisticatedinvestors.tokyo までお寄せください。