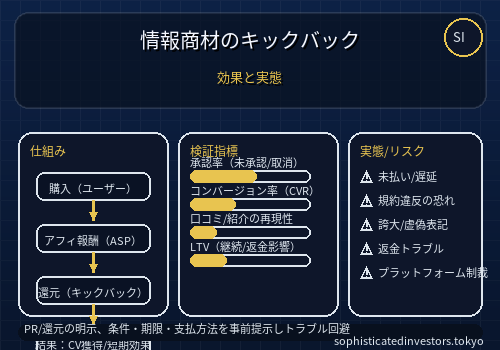

「購入者にアフィリエイト報酬の一部を還元(キックバック)します」

情報商材界隈で一定の存在感を持つ販促手法です。

購入者にとっては実質的に値引きされるため魅力的に映り、

紹介者にとっては成約率の押し上げが期待できます。

しかし、実務の現場では反応が取れない、未払いトラブル、

規約違反や法的リスクといった課題が目立ちます。

本稿では、仕組み・期待効果・失敗しやすいポイント、

そして健全に運用するためのチェックリストをまとめます。

1. 仕組み:アフィリエイト報酬の一部をキックバック

一般的な流れは以下の通りです。

(1)紹介者がアフィリエイトリンクを提示、

(2)購入者がリンクから商材を購入

(3)成立した報酬の一部を紹介者が購入者へ送金。

媒体はTwitter/X、ブログ、メルマガ、Facebookグループ等が多く、

送金手段は銀行振込や電子マネー、Amazonギフトなど多様です。

購入者側視点では実質割安になるため意思決定の後押しになり、

紹介者側は「価格の障壁を疑似的に下げる」効果を狙えます。

2. 期待ほど成果が伸びにくい理由

- 「安いから買う」動機の脆弱性

価格オフだけでは学習・実行のハードルを超えられず、

返金・放置・不満を誘発。成果事例が生まれにくい。 - 商品価値の毀損

公にキックバックを打ち出すと、

商材そのものの信頼(定価の妥当性)が崩れ、

長期のブランド価値を損なう。 - 反応がそもそも取れない

著者自身・実践者の声でも、フォロワーとの関係性が薄い、

訴求が価格一辺倒のケースではクリックも

成約も伸びにくいという指摘が多い。

3. 実践者の声:メリットと限界

この手法を実践した事のある方の情報によると

良かった点としては、短期的な成約率の上振れ、

比較案件に勝ちやすいが挙げられました。

その一方でLTVの低下(安さにしか反応しない層の流入)、

コミュニティ荒れ(「還元ください」DM増加)、

ASP/販売者との関係悪化(規約解釈の齟齬)といったが

デメリットも挙げられており、

結果として「継続的な収益や評判の改善には直結しない」

との総括が目立ちました。

4. キックバック未払い・条件相違のトラブル

購入者が申込証憑の提出(注文番号・決済メールの写しなど)を忘れたり、

紹介者が支払期日や対象条件(返金時の扱い、分割決済の可否)を

曖昧にしたりすると、未払い・紛争が発生します。

さらに、報酬未確定(クローズまで時間差)や否認(返品・却下)による

支払い遅延は典型に考えられます。

購入者から見れば「もらえるはずの還元が来ない」

不信の温床になり、紹介者の評判リスクは大きくなり

お互いがwinwinの関係には必ずしもならないというのが実態です。

5. 何かしらのペナルティーが発生する恐れ

- ASP規約違反

多くのASPは「購入者等へのリベート・インセンティブ付与」を禁止・制限。

発覚時は否認・強制退会・報酬没収などの懲罰があり得ます。 - 販売者ポリシー違反

販売者が価格コントロールを重視する場合、紹介停止・提携解除の対象に。 - 表示・景品規制の観点

過度な金額訴求や誤認を招く表示は、

消費者庁ガイドラインや景品表示法の問題に発展する可能性。 - 個人情報・送金管理

証憑収集・振込処理の過程での情報管理ミスや送金間違いもリスク。

6. 効果を高める代替戦略:価値ベースの差別化へ

- 購入特典は「知識・時間の短縮」

テンプレ、チェックリスト、設定済みワークスペース、

ケースレビューなど、実装までの距離を縮める付加価値で差別化。 - 透明な比較表・適用条件

商材の向き/不向き、必要な時間・資金、想定落とし穴を明確化。 - 成果物シェア×伴走

購入後の初期タスク(例:30分のオンボーディング)を用意し、

実践率を上げて不満を減らす。

結論:短期の押し上げより、長期の信用が優先

キックバックは一時的に成約率を押し上げる可能性がありますが、

反応そのものが取れない、未払い・規約違反・ブランド毀損のリスクが大きく、

長期的には得策とは言い難い施策です。

実際に取り組んだ人の実績を見ても

一時的な売上上昇はあったとしても

今現在に至り継続的に結果を出せている人がいません。

価格ではなく価値で選ばれる設計

(特典の知識化・実装支援・透明な比較)に舵を切ることが、

再現性のある収益と信頼につながると思います。