副業・投資・物販・アフィリエイトなどの「稼ぐ系」コンテンツは、

かつてFacebookでも爆発的に拡散されました。

しかし近年はユーザーの情報リテラシーが向上し、

広告臭の強い投稿に対する反応は厳しくなっています。

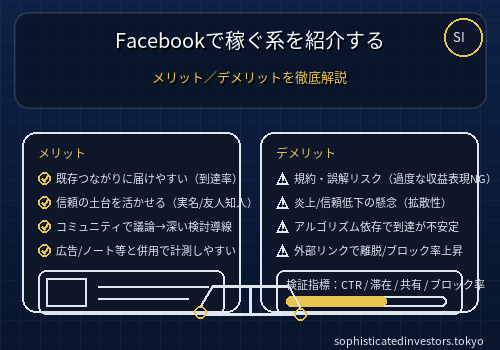

本記事では、Facebookユーザーの現状を踏まえ、

稼ぐ系を紹介する際のメリットとデメリット、

そして炎上や悪評を避けつつ信頼を獲得するための

実務的ポイントを整理します。

Facebookユーザーの現状

- 実名ベースのつながり

実生活の関係者が混在し、信用や評判が可視化されやすい。

過度な売り込みは生活圏にまで影響します。 - 年齢分布と目的の多様化

ビジネス・地域活動・家族/趣味など、仕事以外の目的で使う人も多く、

商材への興味関心は均一ではありません。 - コンテンツの滞在/保存が鍵

短期的な「いいね」より、保存・共有・プロフィール遷移のような

“深い関与”が評価されがちです。

メリット:SNSの中では紹介しやすい

実名制ゆえの信頼感、グループ機能、長文ポスト、

イベント連携、ノート・リール・ライブ配信など、

文脈込みで価値を伝える器が揃っています。

Twitterの短文やInstagramのビジュアル依存に比べ、

ストーリーや裏付けを載せやすいのは利点です。

また、コミュニティ(グループ)でのQ&Aや

成功/失敗の共有は、自然な教育導線になりやすい。

デメリット①:過去の悪質案件の影響で現在は下火

一時期の「高配当」「何もしなくても」等の過剰広告の爪痕により、

稼ぐ系は疑いの目で見られやすいカテゴリになりました。

反応率が伸びず、広告出稿しても品質スコアが

上がりにくいことがあります。

さらに、規約やアルゴリズムの変更で過度な

リーチ獲得が難しくなった点も逆風です。

デメリット②:悪評が立ちやすく拡散されやすい

Facebookはコミュニティ内での相互監視が強く、

批判的なコメントやスクショが別コミュニティへ伝播することも。

特に、収益の根拠が曖昧・資格/実績の誇張・返金ポリシーの不備などは、

わずかな火種で信頼を損ねるリスクがあります。

実名圏での悪評は、Twitterよりも長く尾を引く点が厄介です。

デメリット③:Facebookはあくまで「交流の場」中心

友人・知人・コミュニティの交流を主目的にする人が多く、

売り込み投稿は“場違い”に映りやすい。

タイムラインを宣伝で埋めると、ミュートやフォロー解除、

グループ退会につながります。

売る前に、まず会話と価値提供を積み重ねる設計が不可欠です。

どう扱うべきか:コンテンツ作りをしっかり行い信用を掴む

1. 情報の「証拠化」を徹底

- ビフォー/アフター、プロセス、失敗例、費用とリスク、

再現条件など、検証の道筋をセットで提示。 - 第三者の評価・比較・参考資料のリンク。

独自主張は出典と計測で補強。

2. 売り込みを弱め、教育→求心の順番で

- ①無料のミニガイド/チェックリスト → ②事例解説ライブ

→ ③相談窓口の提示、のように段階化。 - 投稿比率は「交流/学び8:告知2」を目安に。

コメント・DM対応は誠実・即レス・根拠付きで。

3. グループ運営で“場”をつくる

- 公開ではなく、参加条件とルールを明示したグループで運用。

実践報告・質問スレ・週次まとめを固定化。 - 「宣伝のみ投稿」を禁止し、学習と検証に集中させる。

4. 炎上・悪評を避けるガイドライン

- 確実な収益化を保証しない。

過去実績は期間・条件・サンプル数を記載。 - 返金/キャンセル/サポートの範囲を明記し、

問い合わせ導線を一本化。 - 比較対象はフェアに。競合の誹謗中傷はしない。

実務チェックリスト(保存用)

- ペルソナの目的(副収入/月いくら/リスク許容)と

現状の資源(時間・スキル・資金)を定義したか。 - 検証可能なKPI(保存率・プロフィール遷移率・グループ参加率・相談化率)で運用しているか。

- 固定投稿に「何が学べるのか」「次に何をすべきか」を明記したか。

- 成功談だけでなく失敗談・落とし穴も公開したか。

- 週1回の“総括ポスト”で学びを蓄積・再編集しているか。

まとめ

Facebookで稼ぐ系を紹介すること自体は可能ですが、

交流を土台にした信頼設計を欠くと逆効果になります。

メリットは「文脈を説明できる器がある」こと。

デメリットは「過去の悪質案件の影響」「悪評の拡散」「場の目的との不一致」。

短期の露出よりも、証拠に基づく教育コンテンツと、

コミュニティ運営による長期的な信用の醸成を優先しましょう。