📈 デジタルゴールドは本当か?📈

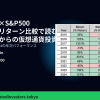

ビットコインとS&P500の

リターン比較と相関性を徹底分析

2025年最新版 | データで読み解く暗号資産と株式市場の関係性

暗号資産市場と株式市場の関係性は、投資家にとって大きな関心事です。

特にビットコインは「デジタルゴールド」と呼ばれ、

株式市場と異なる値動きをする資産と見られてきました。

しかし近年はS&P500など主要株価指数との相関性が注目されるようになっています。

本記事では、ビットコインとS&P500のリターン比較から両者の相関性を探り、

投資戦略に役立つ実践的な知見を提供します。

ビットコインのリターン特性を理解する

ビットコインは2009年に誕生して以来、驚異的な成長を遂げてきました。

短期間で数倍〜数十倍の値上がりを経験する一方、急激な暴落もあり、

そのボラティリティ(価格変動性)は株式市場をはるかに上回ります。

ビットコインの歴史的リターン

ビットコインの価格推移を振り返ると、驚くべき成長率が見えてきます:

- 2010年代初期:1BTC = 数円〜数百円の時代。

ごく一部の技術者やマニアの間でのみ取引されていた。 - 2013年バブル:初めて1BTC = 10万円を突破。キプロス危機をきっかけに注目を集める。

- 2017年バブル:1BTC = 200万円超えを記録。ICOブームと相まって一般投資家が殺到。

- 2021年バブル:1BTC = 700万円台に到達。機関投資家の参入が本格化。

- 2022〜2023年調整:暗号資産冬の時期。金融引き締めの影響を大きく受ける。

- 2024〜2025年:ビットコインETF承認により新たな上昇局面へ。

長期的には年平均リターンが100%を超える年も珍しくない一方で、

1年で価格が半分以下になることもあります。

このような極端なボラティリティが、

ビットコインをハイリスク・ハイリターン資産として特徴づけています。

⚠️ ボラティリティの高さに注意

ビットコインは短期的には1日で10〜20%の値動きも珍しくありません。

レバレッジ取引などリスクの高い投資手法は、初心者には推奨できません。

投資詐欺案件にも十分注意が必要です。詳しくはこちら:

→ 初心者が注意すべき仮想通貨詐欺の手口

S&P500のリターン特性を理解する

S&P500はアメリカを代表する株価指数で、安定的な成長を続けてきました。

Apple、Microsoft、Amazon、Google(Alphabet)、Teslaなど、

世界を代表する企業500社で構成されており、

アメリカ経済全体の動向を反映します。

S&P500の歴史的リターン

- 長期平均リターン:過去100年で年平均約7〜8%(配当込み約10%)

- 2008年リーマンショック:約37%の下落を経験するも、その後回復

- 2020年コロナショック:一時34%下落したが、わずか数ヶ月で回復

- 2020〜2021年:金融緩和により大幅上昇

- 2022年:インフレと金融引き締めで約18%下落

- 2023〜2025年:AI関連株を中心に上昇トレンド継続

S&P500は、分散効果によって個別株よりもリスクが低いのが特徴です。

500社に分散投資することで、一社の倒産リスクが

全体のパフォーマンスに与える影響を最小限に抑えられます。

世界経済の成長と連動して長期的に成長してきた実績があり、

安定的な資産形成を目指す投資家にとって中心的な存在です。

💡 日本からS&P500に投資する方法

日本の投資家は、NISAやiDeCoを活用してS&P500連動の投資信託やETFに投資できます。

税制優遇を受けながら資産形成できるため、長期投資に最適です。詳しくはこちら:

→ NISA始め方完全ガイド

→ 新NISAとiDeCo、どっちを優先すべき?

ビットコインとS&P500の相関性の変化

ビットコインとS&P500の相関性は、時期によって大きく変化しています。

当初は全く異なる動きをしていた両者ですが、近年は連動性が高まっています。

時期別の相関性の推移

📊 相関係数で見る関係性の変化

2010年代前半:相関性ほぼゼロ

相関係数:約0.1以下

ビットコイン市場が小規模で投機色が強く、株式市場とは全く異なる動きをしていました。

暗号資産はまだ「実験的な技術」として一部の愛好家の間でのみ取引されており、

機関投資家の参入もほとんどありませんでした。

2017年バブル期:相関性依然として低い

相関係数:約0.0〜0.2

ビットコイン価格が急騰した一方で株式市場との動きは異なり、

相関性はほぼ見られませんでした。

この時期は「ビットコインは株式市場と無関係に動く独立した資産クラス」

という認識が広まりました。

2020年以降:相関性が急上昇

相関係数:約0.4〜0.8

コロナショック後の金融緩和で株式・暗号資産ともに上昇し、

相関性が大幅に高まりました。

特に2020〜2022年にかけては、

リスク資産全体が同じ方向に動く傾向が顕著になりました。

2024〜2025年:やや相関性低下の兆し

相関係数:約0.3〜0.6

ビットコインETF承認など暗号資産固有の材料により、

株式市場とやや異なる動きを見せる局面も増えています。

ただし、金融政策の影響は依然として両市場に大きく影響を与えています。

※相関係数は-1から+1までの値を取り、

+1に近いほど同じ方向に動き、-1に近いほど逆方向に動くことを示します。

0に近い場合は関係性が薄いことを意味します。

相関性が高まった3つの要因

なぜビットコインとS&P500の相関性が高まったのでしょうか?

主に以下の3つの要因が考えられます。

1. 金融政策の影響

中央銀行の金融政策(金利政策、量的緩和など)が、

株式市場と暗号資産市場の双方に大きな影響を与えるようになりました。

- 金利上昇時:株式とビットコイン双方に下落圧力

- 金融緩和時:リスク資産全体が上昇

- インフレ懸念時:両市場とも不安定な動きを見せる

特に2022年のFRBによる急激な利上げ局面では、

S&P500もビットコインも同時に大きく下落しました。

2. 投資家層の重なり

機関投資家が暗号資産市場に本格参入したことで、株式と同じ投資行動が増加しました。

- テスラ、マイクロストラテジーなど上場企業のビットコイン保有

- ヘッジファンドの暗号資産への分散投資

- 年金基金などの機関投資家の参入

- 2024年のビットコイン現物ETF承認による機関投資家の大量流入

これにより、同じ投資家が株式市場と暗号資産市場の両方で売買するようになり、

連動性が高まりました。

3. リスクオン・オフの動き

市場全体のセンチメント(投資家心理)が、

株式とビットコインに同時に影響を与えるようになりました。

- リスクオン局面:景気楽観→株もビットコインも上昇

- リスクオフ局面:景気不安→株もビットコインも下落

- 地政学リスク:両市場とも同時に変動しやすい

ビットコインはもはや「安全資産」ではなく、

株式と同じ「リスク資産」として認識されつつあります。

分散投資効果は本当にあるのか?

相関性が高まったとはいえ、完全に同じ動きをするわけではありません。

特に以下のような局面では、ビットコインとS&P500は異なる動きを見せます。

ビットコイン固有の変動要因

- 規制動向:各国の暗号資産規制強化・緩和のニュース

- 半減期:4年に一度のビットコイン半減期(供給量減少イベント)

- 取引所の問題:大手取引所の破綻や不祥事(FTX破綻など)

- 技術的進展:ライトニングネットワークなど技術革新

- 採掘(マイニング)動向:マイナーの売り圧力や電力コスト

- 著名人の発言:イーロン・マスクなど影響力のある人物の発言

これらの要因により、ビットコインはS&P500と異なるタイミングで大きく動くことがあります。

そのため、ポートフォリオにビットコインを少量組み入れることで、

リスク分散効果を期待できる可能性は残されています。

ポートフォリオ理論から見た適正比率

多くの投資アドバイザーは、ポートフォリオ全体の1〜5%程度を

ビットコインに割り当てることを推奨しています。

リスク許容度別の推奨配分

- 保守的:0〜1%(またはゼロ)

- バランス型:2〜3%

- 積極的:5〜10%

- 超積極的:10%以上(※推奨されません)

仮に10%以上をビットコインに配分する場合は、

暴落時に耐えられる精神力と資金余力が必須です。

💡 関連記事

資産運用の基礎を学びたい方は、こちらもご覧ください:

→ 投資初心者のNG集と対処法

→ NISAのメリット・デメリット

投資家にとっての実践的戦略

ビットコインとS&P500の相関性を理解した上で、どのような投資戦略を取るべきでしょうか?

以下に実践的なアプローチを紹介します。

🎯 時間軸別の投資戦略

短期投資(数週間〜数ヶ月)

戦略:ビットコインをS&P500と同様に「リスク資産」として捉える

ポイント:金融政策や金利動向に敏感に反応するため、FRBの発表や経済指標を注視

注意:ボラティリティが高いため、レバレッジ取引は避ける

中期投資(1〜3年)

戦略:ビットコインの半減期サイクルを意識しつつ、株式市場の動向も考慮

ポイント:暗号資産固有の材料(規制、ETF承認など)にも注目

注意:短期的な暴落に動揺せず、中長期視点を保つ

長期投資(5年以上)

戦略:ビットコインを「希少性資産」「デジタルゴールド」として位置づける

ポイント:2,100万枚という発行上限による希少性に期待

注意:長期的には大きなリターンが期待できるが、途中で大暴落もあり得る

コア・サテライト戦略の活用

多くの投資家に推奨されるのが「コア・サテライト戦略」です:

- コア資産(80〜95%):S&P500連動インデックスファンドなど安定的な株式投資

- サテライト資産(5〜20%):ビットコインなどリスクは高いが高リターンが期待できる資産

この戦略により、安定性を保ちながらも大きなリターンを狙えるポートフォリオを構築できます。

リバランスの重要性

ビットコインの価格変動が激しいため、定期的なリバランス(資産配分の調整)が重要です:

💡 リバランスの例

当初の配分:S&P500 95%、ビットコイン 5%

↓

ビットコインが急騰し、配分が S&P500 80%、ビットコイン 20% に

↓

リバランス実施:ビットコインの一部を売却し、S&P500を買い増し

↓

元の配分に戻す:S&P500 95%、ビットコイン 5%

このように定期的(年1〜2回)にリバランスすることで、リスクを抑えながら利益を確定できます。

よくある質問(Q&A)

Q1. ビットコインは本当に「デジタルゴールド」なのか?

A. 長期的には「デジタルゴールド」の性質を持つ可能性があります。

発行上限が2,100万枚と決まっており、希少性があります。

ただし短期的には株式市場と連動するリスク資産として振る舞う傾向があります。

真の「デジタルゴールド」になるには、さらなる市場の成熟と規制の整備が必要でしょう。

Q2. 相関性が高いなら、ビットコインに投資する意味はない?

A. いいえ、投資する意味はあります。

相関係数が0.5〜0.6程度であれば、まだ十分に分散効果があります。

また、ビットコイン固有の上昇要因(ETF承認、半減期など)により、

S&P500を大きく上回るリターンを得られる可能性があります。

ただし、リスクも高いため、ポートフォリオの一部にとどめるべきです。

Q3. 金利が上がるとビットコインはどうなる?

A. 一般的には下落圧力がかかります。

金利上昇は、リスク資産全体(株式、暗号資産など)にとってネガティブです。

投資家は安全な債券などに資金を移す傾向があるため、

ビットコインもS&P500と同様に売られやすくなります。

逆に金融緩和(金利低下)局面では上昇しやすい傾向があります。

Q4. ビットコイン以外の暗号資産はどうですか?

A. イーサリアムなど主要銘柄はビットコインと似た動きをします。

時価総額上位の暗号資産(イーサリアム、ソラナなど)も、

ビットコインやS&P500と同様の相関性を示す傾向があります。

むしろ、ビットコインよりもボラティリティが高いため、

さらにリスクが大きいと言えます。分散投資の観点からも、

まずはビットコインから始めるのが無難でしょう。

Q5. 今からビットコインに投資するのは遅い?

A. 長期的に見ればまだ成長余地があると考えられます。

ビットコインの時価総額は2025年時点で約150兆円程度ですが、

金の時価総額は約2,000兆円です。

もしビットコインが本当に「デジタルゴールド」として普及すれば、

まだ10倍近い成長余地があることになります。

ただし、短期的な暴落リスクは常にあるため、余裕資金で長期投資するスタンスが重要です。

まとめ:相関性を理解して賢く投資する

まとめ

ビットコインとS&P500は当初は異なる資産クラスとして位置づけられていましたが、

近年は相関性が高まりつつあります。

これは投資家層の重なりや金融政策の影響が大きいためです。

重要なポイント

- 短期的にはリスク資産として株式市場と連動しやすい

- 長期的には希少性資産としての役割を期待できる

- 完全な同調ではなく、ビットコイン固有の変動要因も存在

- 分散投資の観点からポートフォリオの数%程度を割り当てるのが現実的

- 定期的なリバランスでリスク管理が重要

投資家はこの関係性を理解し、分散投資の観点から戦略的に組み合わせることが重要です。

ビットコインは依然としてボラティリティの高い資産ですが、

適切な資産配分とリスク管理により、

ポートフォリオ全体のリターンを高める可能性を秘めています。

⚠️ 投資詐欺に注意

ビットコインの人気に便乗した投資詐欺が横行しています。

「必ず儲かる」「月利〇〇%保証」といった謳い文句には絶対に騙されないでください。

詳しくはこちら:

→ 実際に紹介を受けたオーナー案件(オーナー商法)の実体

→ 牧裕晃氏他4名が投資詐欺にて逮捕のニュース

免責事項:本記事の情報は2025年10月時点のものです。

投資は自己責任で行ってください。本記事の情報は投資助言ではありません。