2018年の熱狂の反動で、市場の熱は2019年以降じわりと冷却。

詐欺まがい案件の増加も相まって、

「将来が見えにくい」という空気が広がりました。

とはいえ、仮想通貨(暗号資産)やブロックチェーンが持つ

ポテンシャルそのものが消えたわけではありません。

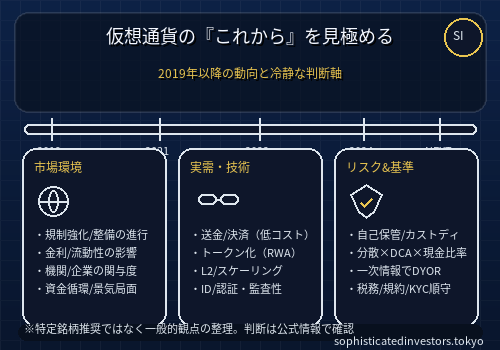

本稿では、過熱から冷静期に移行した背景を振り返りつつ、

今後の可能性と参加するなら守りたい基準を、

実務目線で整理します(投資助言ではありません)。

1. なぜ熱は下がったのか:三つの冷却要因

- 案件品質のばらつきと“期待値”の崩壊

2017〜2018年の波で玉石混交の案件が急増。

技術・運営・収益設計の弱いプロジェクトが淘汰され、

コミュニティの期待値が現実に調整されました。 - 詐欺まがい・グレー案件の増殖

固定利回りを匂わせるスキーム、出金制限、情報の非対称性……。

失敗やトラブル事例の可視化により、

投資家のリスク認識が一気に引き締まりました。 - 規制・プラットフォームの変化

KYC/AMLの厳格化、広告・SNSでの露出制限、税・会計処理の難しさが

参入障壁として機能。短期のバイラルに頼る案件は失速しました。

2. それでも残る「構造的な可能性」

投機の熱が引いたあとに見えてくるのは、

本質的なユースケースです。以下は、

2019年度以降も議論に耐える“比較的ブレにくい”可能性の断面です。

- 価値移転レイヤーの効率化

国際送金・マイクロペイメント・クリエイター還元など、

手数料と速度の改善がユーザーメリットに直結。 - プログラム可能なお金(スマートコントラクト)

条件つきの送金・自動分配・エスクローなど、

中間コストの削減と透明性を両立。 - 資産のトークン化(RWA/Tokens)

証券・不動産・ポイント等の分割所有・24/7取引。

小口化で参加者層が広がる余地。 - 分散型金融(DeFi)の基盤機能

担保貸借・流動性提供・自動マーケットメイクは、

従来金融の“影”を写す実験場として継続。 - ID/証跡と検証可能性

サプライチェーン、チケット、著作権、

寄付トラッキングなど、改ざん耐性×公開証跡の組み合わせ。

ポイントは、価格の上下よりも日常に溶け込む機能を増やせるかどうか。

ここに長期の価値の源泉が宿ります。

3. 「将来が見えにくい」理由も直視する

- 規制の不確実性

地域・用途ごとに扱いが揺れ、

ビジネス設計の前提が変わり得る。 - 技術移行の速さ

チェーン/L2/規格の更新が速く、

昨日の最適解が明日も最適とは限らない。 - 事業者リスク

保管(カストディ)、運営の不正・破綻、

スマートコントラクトの脆弱性など、

投資家の努力で制御できないリスクが残る。 - 流動性の偏り

少数のプレイヤーに流動性・影響力が集中し、

市場の健全性が揺らぐ局面がある。

4. 参加するなら作るべき「自分なりの基準」

「大丈夫と思える基準」を明文化してから動くのが、冷静期の基本姿勢です。

以下のフレーム(抜粋)をベースに、各自の事情へ落とし込みを。

- 適法性

提供地域・KYC/AML・販売方法が適切か。

“グレー”は基本パス。 - 透明性

資金用途、トークノミクス、運営体制、監査(コード/会計)の有無。 - カストディ

資産の保管方法は? 分別管理/第三者保全の証跡は? - 換金性

ロック期間・解約/出金条件。逃げ道が明記されているか。 - 収益根拠

手数料・利用者数・需要の一次データ。価格だけが根拠になっていないか。 - 技術の安定度

リリース履歴、バグ報奨金、運用ポリシー。 - コミュニティ品質

反対意見への態度、開発/ユーザーの対話、透明な情報更新。 - 個人ルール

余剰資金のみ・レバレッジ禁止・一攫千金狙いの

投機はしない・最大損失を先に決める。

5. 一攫千金を避けるための「行動のルール」

- 小さく試す→学習→段階投入

最初の成功/失敗を少額で経験する。 - 時間分散(積立/DCA)

価格のブレを均す仕組みで、感情の暴走を抑える。 - 撤退条件を先に書く

価格や開発マイルストーンの未達で機械的に縮小。例外は作らない。 - 詐欺シグナルの排除

固定利回り、出金に追加入金要求、身元不明、

監査不在、PRの過剰——どれか一つでも該当で撤退。

6. 「投資以外」で関わる可能性

価格に張るだけが関わり方ではありません。

- ユースケースの現場参加

チケット/会員証/寄付トラッキングなど、

身近な実装にボランタリー参加。 - 周辺スキルの獲得

ウォレット管理、鍵のバックアップ、

基本的なスマートコントラクト操作など、

安全に使う技術を優先。 - 情報の一次化

誰かの要約ではなく、ドキュメント・コード・コミュニティの

一次情報を読む習慣。

7. まとめ:熱狂の先に残るもの

2019年度以降の仮想通貨は、

“ショートカットの夢”から“足場づくり”へ。

詐欺まがいが目立つ時期こそ、自分の基準で線引きし、

一攫千金のギャンブルをしない。

価格の物語に酔わず、機能・ユーザー価値・透明性で選ぶ。

小さく始め、学習を積み上げ、リスク管理を最優先にする——

この姿勢だけが、見えにくい将来を生き抜く再現性の高い方法です。

※本記事は一般情報であり、投資助言ではありません。

判断は自己責任で、必要に応じて専門家へご相談ください。